Wird heute Strom gespeichert, geschieht dies fast immer mittels Lithium-Ionen-Batterie. Rund um den Globus entwickeln Forschende aber alternative Konzepte, die günstiger, leistungsfähiger und umweltschonender sein sollen. Ein Überblick.

Müsste man ein Symbol für die Energiewende suchen, wäre die Batterie mit Sicherheit eine passende Wahl. Sie ermöglicht das Speichern von Strom und ist damit ein unentbehrlicher Bestandteil des künftigen Energiesystems, das auf Elektrizität aus erneuerbaren Quellen basiert und ohne fossile Energieträger wie Öl und Gas auskommen soll.

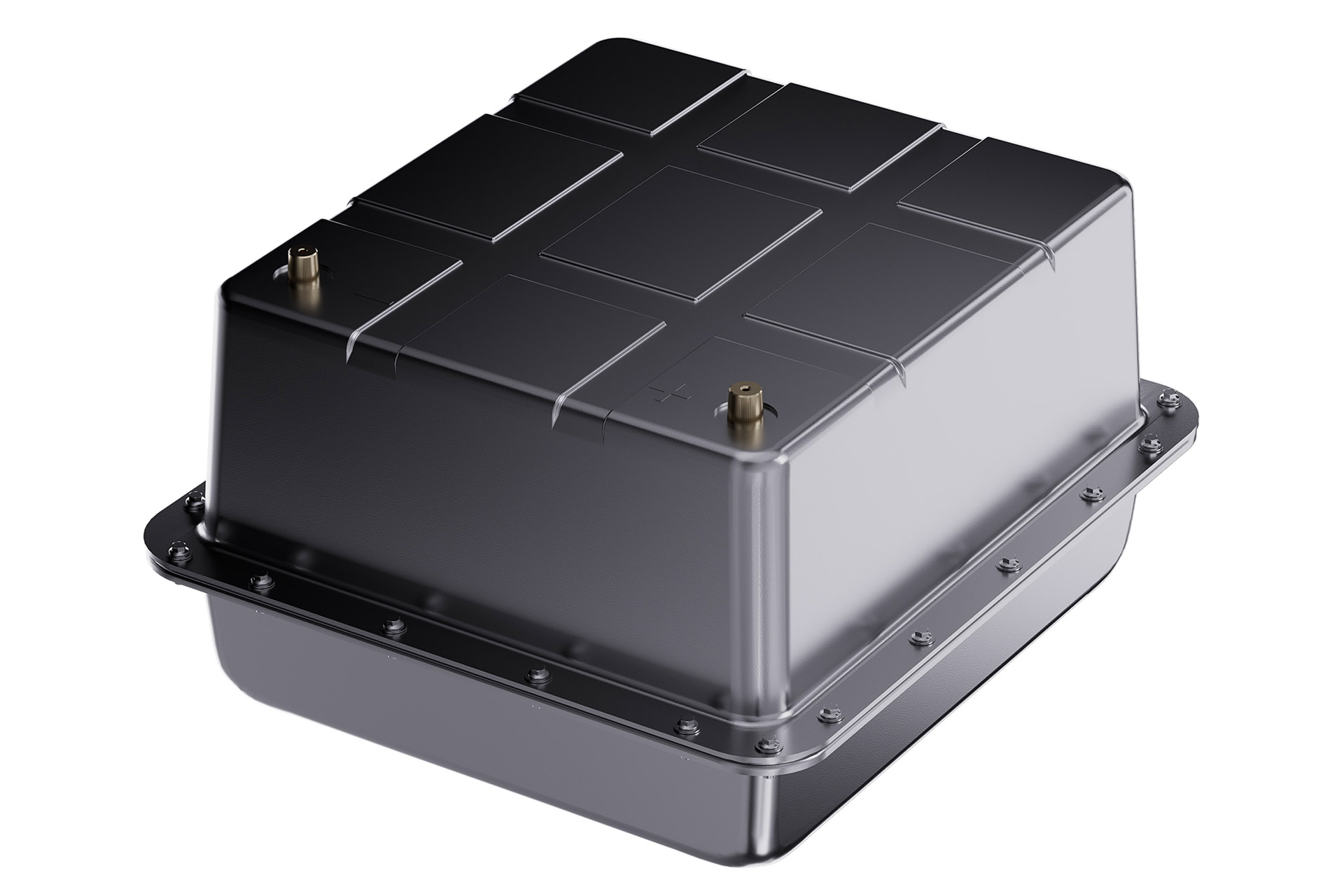

In diesem Fahrzeug testet Mercedes seit Anfang 2025 eine selbst entwickelte Feststoffbatterie. Sie soll eine höhere Reichweite und ein schnelleres Aufladen bieten als Lithium-Ionen-Batterien.

Foto: Mercedes-Benz Group

Batterien können ganz unterschiedlich aufgebaut sein. Seit ihrer Markteinführung Anfang der 1990er-Jahre hat sich die Lithium-Ionen-Batterie (LIB) zum Platzhirsch aufgeschwungen und gilt heute für viele Einsatzzwecke als Standardlösung. Dafür gibt es handfeste Gründe. Die LIB ist technisch ausgereift und kann weltweit in hoher Stückzahl produziert werden. Ihr grösster Vorteil ist aber, dass sie eine hohe Energiedichte hat – meist zwischen 200 und 250 Wattstunden pro Kilogramm. Das bedeutet, dass bei verhältnismässig wenig Masse und Volumen viel Strom gespeichert werden kann. Das ist insbesondere für jene Anwendungen ein wichtiges Kriterium, bei denen wenig Platz vorhanden und wenig Zusatzgewicht möglich ist – zum Beispiel bei Smartphones, Laptops und Elektroautos.

So funktioniert die Lithium-Ionen-Batterie

Trotz des Erfolgs der LIB wird eifrig an Alternativen geforscht, denn sie hat aus technischer Sicht durchaus gewisse Schwächen wie die hohe Ladezeit, die Temperaturabhängigkeit und die nachlassende Speicherkapazität. Zudem sind die verbauten Materialien teilweise sehr selten und ihr Abbau oft mit Umweltbelastungen verbunden. Gefragt sind deshalb Batteriekonzepte, die leistungsfähiger und umweltschonender sind sowie möglichst nicht (viel) teurer oder gar günstiger. Wir nehmen drei dieser alternativen Konzepte unter die Lupe.

Natrium-Ionen-Batterie: verfügbare Rohstoffe

Der Aufbau der Natrium-Ionen-Batterie (auch als Salzwasserbatterie bekannt) ist jenem der LIB sehr ähnlich. Der wesentliche Unterschied liegt bei den verwendeten Materialien: Anstelle von Lithium und anderen eher seltenen Ressourcen basiert das Konzept vor allem auf Natrium, das weltweit in grossen Mengen vorhanden ist und sich beispielsweise aus Meerwasser gewinnen lässt. Dies reduziert die Kosten und die negativen Auswirkungen auf die Umwelt. Die Natrium-Ionen-Batterie ist zudem weniger leicht entzündlich als die LIB und auch weniger temperaturempfindlich. Der grosse Nachteil ist die geringere Energiedichte – sie kann bei gleichem Gewicht weniger Strom speichern.

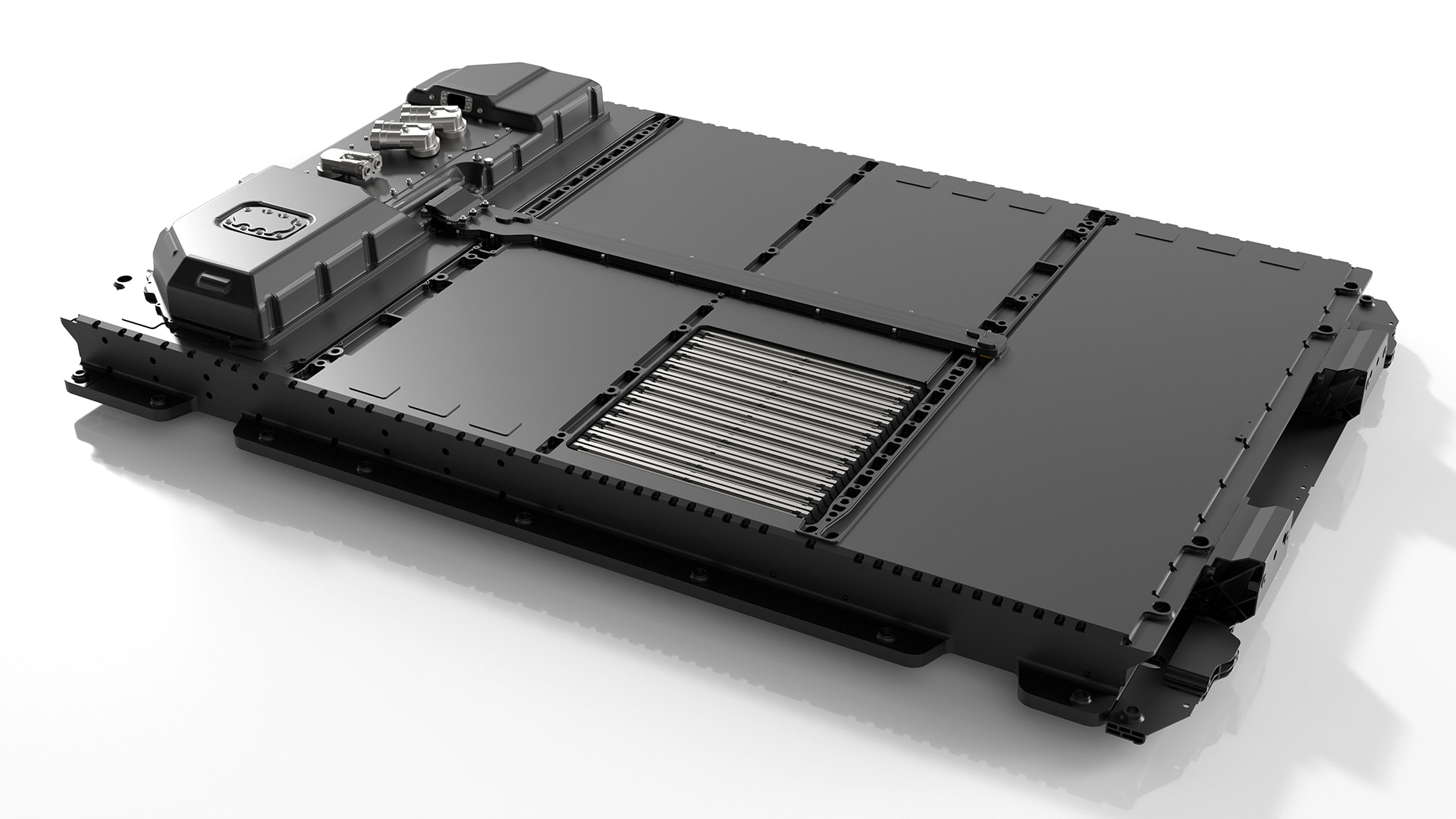

Die Natrium-Ionen-Batterie «Naxtra» ist gemäss Angaben des Herstellers CATL mit einer Energiedichte von 175 Wattstunden pro Kilogramm die weltweit leistungsstärkste Batterie ihres Typs.

Foto: CATL

Nichtdestotrotz investieren vor allem die grossen Batteriehersteller in China entschlossen in die Technik. CATL hat 2024 mit der Massenproduktion einer Natrium-Ionen-Batterie unter der Marke «Naxtra» begonnen. Konkurrent BYD baut derweil eine «Gigafactory» zur Herstellung von Natrium-Ionen-Batterien. Während diese Batterien eher für den Einsatz in Elektrofahrzeugen gedacht sind, gibt es auf Basis derselben Technik auch bereits grössere stationäre Speicher. Ebenfalls in China wurde 2024 ein Natrium-Ionen-Speicher mit einer Gesamtkapazität von 10 Megawattstunden in Betrieb genommen, die nach und nach auf 100 Megawattstunden erweitert werden soll.

Die Salzbatterie: besonders sicher

Das grundlegende Prinzip der Salzbatterie (nicht zu verwechseln mit der Salzwasserbatterie respektive Natrium-Ionen-Batterie) ist die Auftrennung von Natriumchlorid (Kochsalz) beim Aufladen. Weil die Lade- und Entladevorgänge verhältnismässig lange dauern, kommt die Salzbatterie vorwiegend für Anwendungen infrage, bei denen kein Zeitdruck besteht. Geeignet ist sie zum Beispiel in Wohn- und Gewerbebauten mit einer Photovoltaikanlage, wo sie überschüssigen Solarstrom zwischenspeichern kann.

Auch die Salzbatterie hat den Vorteil, dass die benötigten Materialien im Vergleich mit der LIB deutlich umweltverträglicher und in verschiedenen Weltregionen abbaubar sind. Einzig Nickel kommt etwas seltener vor, aber immer noch deutlich häufiger als Lithium und Kobalt, die in anderen Batterietypen verwendet werden. Die Salzbatterie ist nicht brennbar und kann auch nicht explodieren, lässt sich also an sicherheitstechnisch heiklen Standorten betreiben.

Die 7 Tonnen schwere Salzbatterie in der Schlierener Migros-Filiale besteht aus 24 Modulen und hat eine Gesamtkapazität von 540 Kilowattstunden – damit könnte man 50 Einfamilienhäuser einen Tag lang mit Strom versorgen.

Foto: GMZ

Die Salzbatterie ist eine bewährte Speichertechnik und für gewisse Anwendungen bereits etabliert. So betreibt zum Beispiel die Migros in Schlieren seit einigen Jahren eine grosse Salzbatterie, um den selbst erzeugten Solarstrom auch nachts nutzen zu können. Dennoch gibt es Optimierungspotenzial, etwa für eine schnellere und weniger energieintensive Herstellung der Zellen. In der Schweiz untersucht beispielsweise die Empa in einem Forschungsprojekt, wie sich Lasertechnik für die Zellproduktion einsetzen lässt.

Die Feststoffbatterie: mehr Kapazität

Eine weitere Alternative ist die Feststoff- oder Festkörperbatterie. Der namensgebende Unterschied zu vielen anderen Konzepten liegt darin, dass ein fester Elektrolyt verwendet wird. Dieser ist im Gegensatz zu flüssigen Elektrolyten nicht brennbar, was die Sicherheit erhöht. Der Hauptvorteil ist jedoch, dass sich so leistungsfähigere Anoden-Materialien verwenden lassen, welche die Energiedichte der Batterie erhöhen. Im Vergleich mit der Lithium-Ionen-Batterie sollen sich so bis zu 30 Prozent mehr Speicherkapazität ergeben. Die Feststoffbatterie ist damit vor allem für den Einsatz in Elektroautos interessant, die eine möglichst hohe Reichweite haben sollen.

Feststoffbatterien haben den Vorteil, dass durch den festen Elektrolyten metallisches Lithium an der Anode verwendet werden kann. Es hat ein höhere Energiedichte als das üblicherweise eingesetzte Graphit und erhöht so die Speicherkapazität der Batterie.

Foto: Mercedes-Benz Group

Neben vielen potenziellen Vorteilen gibt es bei Feststoffbatterien aber auch noch einigen Forschungsbedarf, um die Technik serienreif zu machen. Zudem fehlen bisher auch die Produktionskapazitäten, wie sie für LIB schon existieren. Feststoffbatterien dürften daher vorerst teurer bleiben. Immerhin scheinen verschiedene Unternehmen an ihren Erfolg zu glauben. Mercedes-Benz zum Beispiel hat Anfang 2025 ein erstes Test-Elektroauto auf die Strasse gebracht, das mit einer selbst entwickelten Feststoffbatterie ausgerüstet ist. Auch andere Autohersteller wie Volkswagen, Ford und BMW verfolgen Pläne in dieser Richtung, ebenso chinesische Batterie-Produzenten.

Fazit: Ergänzungen kommen

Dass die vorgestellten Batteriekonzepte oder andere Ansätze die Lithium-Ionen-Batterie komplett ablösen, ist nicht zu erwarten. Deren Technik ist bewährt und es gibt robuste Lieferketten sowie grosse Produktionskapazitäten. Die alternativen Batteriesysteme dürften in den kommenden Jahren aber Marktanteile gewinnen. Es zeichnet sich ab, dass es für bestimmte Anwendungen günstigere, leistungsfähigere und/oder ökologischere Batterietypen geben wird als die LIB – eine erfreuliche Aussicht für die Umwelt sowie Konsumentinnen und Konsumenten.

Persönliche Beratung in Ihrer Nähe.