Solarstrom auch nachts nutzen

Batteriespeicher für Photovoltaikanlagen verhindern, dass Solarstrom zu wenig attraktiven Konditionen ins Netz eingespeist werden muss. Dank sinkender Preise werden in der Schweiz immer mehr solcher Systeme installiert.

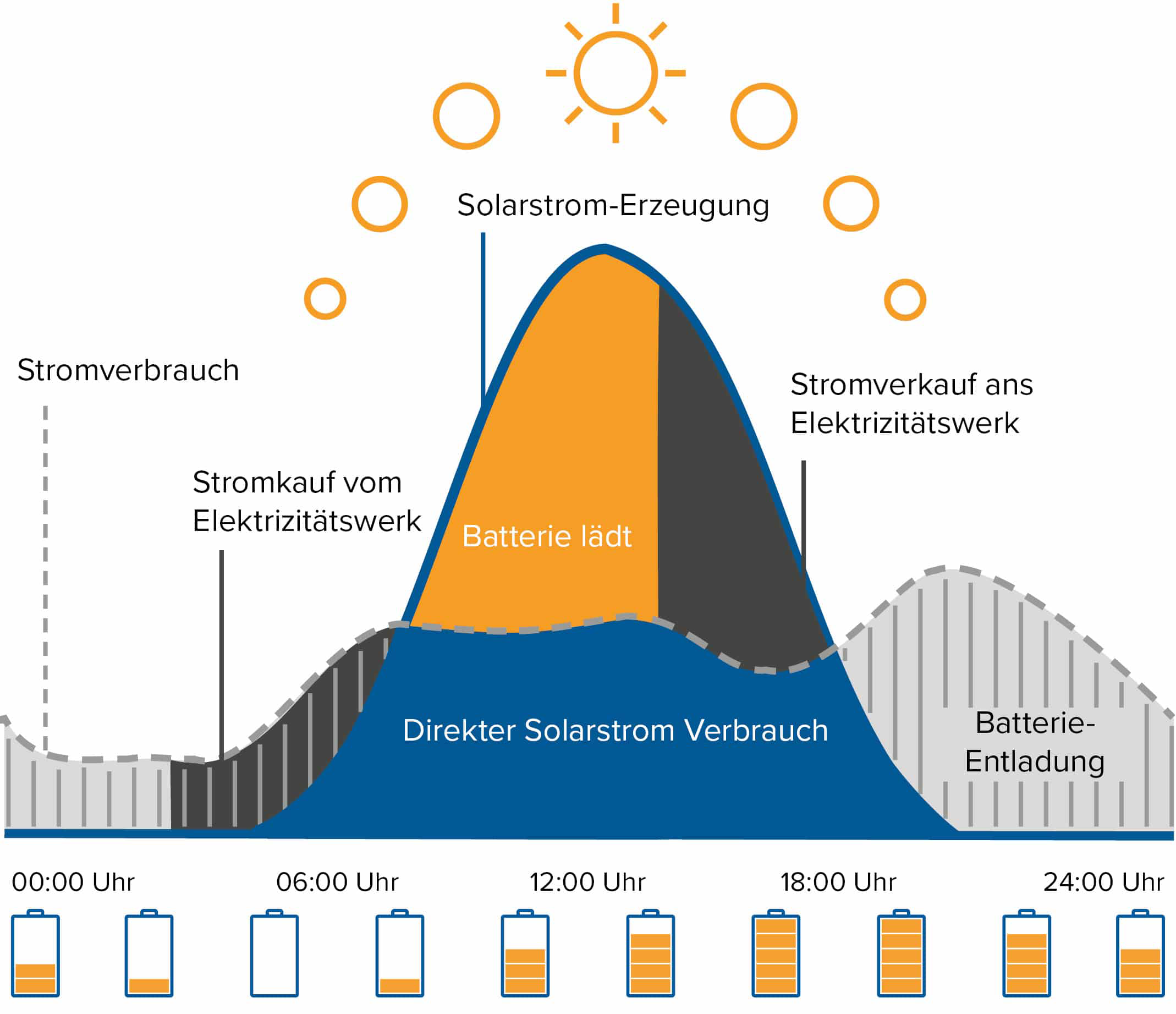

Grundsätzlich wird Solarstrom dann erzeugt, wenn die Sonne scheint – die Ertragsspitzen liegen daher meist über Mittag und im Sommer. Da dies nicht zwingend mit den Zeiten des höchsten Verbrauchs übereinstimmt, produzieren Photovoltaikanlagen überschüssigen Strom, der ins Netz eingespeist wird. Die Vergütung, die man dafür erhält, ist allerdings nicht sehr attraktiv. Deshalb ist es wirtschaftlicher, den Eigenverbrauch zu erhöhen, etwa durch den bewussten Einsatz von Haushaltsgeräten oder das Laden des E-Autos, während die Sonne scheint.

Batteriespeicher für Photovoltaikanlagen puffern Produktionsspitzen

Quelle: BE Netz AG

Batterie steigert Eigenverbrauch

Eine weitere Möglichkeit, den Eigenverbrauch zu optimieren, ist das Speichern von überschüssigem Solarstrom in einer Batterie. So steht er zur Verfügung, wenn in den Abend- oder Nachtstunden Strom benötigt wird. Ist der Bedarf tagsüber höher als die von der Photovoltaikanlage produzierte Menge, lässt sich der Speicher ebenfalls anzapfen – unabhängig davon, ob er vollständig oder nur teilweise geladen ist.

Erst wenn der gespeicherte Strom nicht mehr ausreicht, wird zusätzlich Strom vom Netz bezogen. So lässt sich ein Grossteil des Bedarfs mit der durch die Photovoltaikanlage erzeugten Elektrizität abdecken. In einem Einfamilienhaus können gemäss dem Branchenverband Swissolar Eigenverbrauchsanteile von bis zu 90 Prozent erreicht werden. Der effektive Wert hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, etwa vom Verbraucherverhalten und von der Anlagengrösse.

Sonneneinstrahlung, Solarstromproduktion, Stromverbrauch und Batterieladung im Tagesverlauf.

Bild: Helion

Lithium-Ionen-Batterie am häufigsten installiert

In den vergangenen Jahren ist die Nachfrage nach Batteriespeichern in der Schweiz stark gestiegen. Gemäss der Statistik Sonnenenergie 2023 von Swissolar nahm im Referenzjahr die installierte Speicherkapazität im Vergleich zum Vorjahr um rund 86 Prozent zu. Die Statistik unterscheidet drei verschiedene Speichertypen. Mit grossem Abstand am weitesten verbreitet sind Lithium-Ionen-Batterien – von diesem Typ waren 2023 schweizweit fast 45 000 Systeme installiert. Salzspeicher (438 Systeme) sowie Bleispeicher (133 Systeme) sind vergleichsweise selten zu finden.

Wie dimensioniert man einen Batteriespeicher richtig? Grundsätzlich sollte er gross genug sein, um einen Haushalt vom Abend bis zum nächsten Morgen mit Solarstrom zu versorgen. Für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt mit einem Jahresstromverbrauch von etwa 4500 kWh ist eine Kapazität von 4 bis 6 kWh meist ausreichend. Eine andere Berechnungsformel geht davon aus, dass 1 bis 1,5 kWh Speicherkapazität pro kW installierter PV-Leistung angemessen sind.

Wie die Statistik von Swissolar zeigt, werden in Schweizer Einfamilienhäusern recht grosse Batterien eingebaut – im Durchschnitt beträgt die Kapazität 13,4 kWh. Wahrscheinlich ist vielen Eigentümerschaften eine gewisse Autarkie wichtig. Allerdings muss man sich bewusst sein, dass der Netzbezug immer etwa 10 bis 30 Prozent beträgt, da zwischen Dezember und Februar die Solarerträge zu niedrig sind, um den Bedarf der Verbraucher im Haushalt zu decken. Eine komplette Autarkie dürfte sich also auch mit einem Batteriespeicher kaum erreichen lassen.

Wechselrichter benötigt

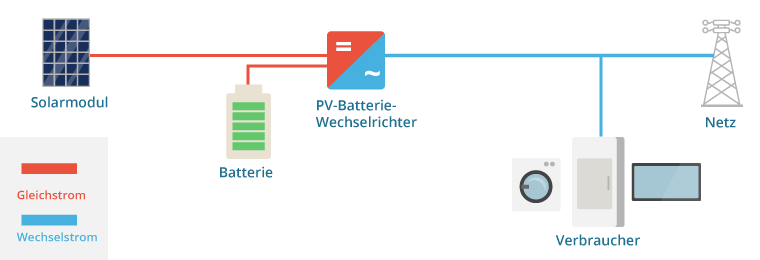

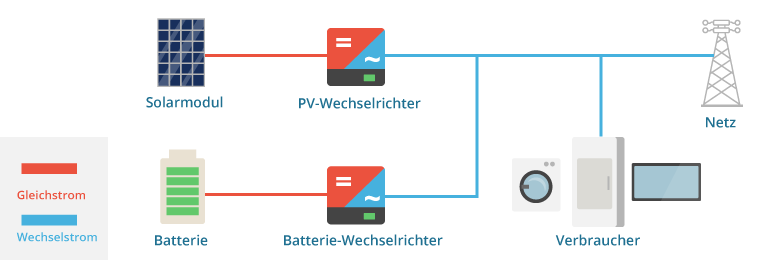

Solarmodule erzeugen Gleichstrom, der zur Einspeisung ins Netz mit einem Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt wird. Bei Batteriespeichern unterscheidet man zwischen Gleichstrom- und Wechselstrom-gekoppelten Systemen. Gleichstrom-gekoppelte Energiespeicher teilen sich mit der PV-Anlage denselben auf die Gesamtanlage abgestimmten Wechselrichter. Ein Wechselstrom-gekoppelter Energiespeicher hat seinen eigenen Wechselrichter. Der Energiespeicher wird also unabhängig von der PV-Anlage betrieben. Diese Variante eignet sich sowohl für eine neue PV-Anlage als auch für die Nachrüstung einer bestehenden Anlage.

Gleichstrom-gekoppelte Energiespeicher teilen sich mit der PV-Anlage denselben Wechselrichter.

Bild: Memodo GmbH

Wechselstrom-gekoppelter Energiespeicher mit eigenem Wechselrichter.

Bild: Memodo GmbH

Sinkende Kosten

Die Kosten für Lithium-Ionen-Batterien sind in den letzten Jahren stark gesunken. Heute kostet 1 kWh Speicherkapazität je nach Anbieter und Speichergrösse zwischen 500 und 900 Franken. Eine Batterie mit 6 kWh Speicherkapazität, wie sie für ein Einfamilienhaus empfohlen wird, kostet netto also ungefähr 4000 bis 5000 Franken. Dazu kommen Ausgaben für den Wechselrichter sowie die Installation, was ebenfalls einige Tausend Franken kosten kann. Wichtig: Es gibt in einigen Gemeinden und Kantonen auch Förderbeiträge für den Einbau von Batteriespeichern – überprüfen kann man das auf der Plattform www.energiefranken.ch.

Wer den Kauf eines Speichers erwägt, muss also verschiedene Aspekte berücksichtigen. Im Zentrum der Überlegungen stehen aber immer eine erhöhte Unabhängigkeit und die Möglichkeit, Ertragsüberschüsse zu puffern und damit die Wirtschaftlichkeit der Solaranlage zu erhöhen. Kontaktieren Sie Ihren ELITE Electro-Partner, um Details zu erfahren – er berät Sie gerne.

Persönliche Beratung in Ihrer Nähe.